Site Menu

一般財団法人とは?――仕組み・つくり方・気をつけたい落とし穴

こんにちは。東京都千代田区で開業しています税理士の竹岡悟郎です。

「設立者の意思を、未来へきちんと託したい」。そんな想いから選ばれることが多いのが一般財団法人です。

社団(人の集まり)とは違い、財団は「財産の器」。設立して終わりではなく、設立者の想いを実現するために、運営についての工夫とルールがいくつもあります。今回は、一般財団法人の基本について、分かりやすくご案内します。

一般財団法人とは?――社団とのちがいを最初に押さえる

社団法人は「一定の目的のために人が集まった団体」で、社員総会(=最高意思決定機関)を中心に、構成員の意思で運営します。

これに対して財団法人は「一定の目的のために拠出された財産の集合体」に法人格を与えたもの。設立者が託した財産をどう管理・活用するか、その趣旨がぶれないように仕組みが設けられています。

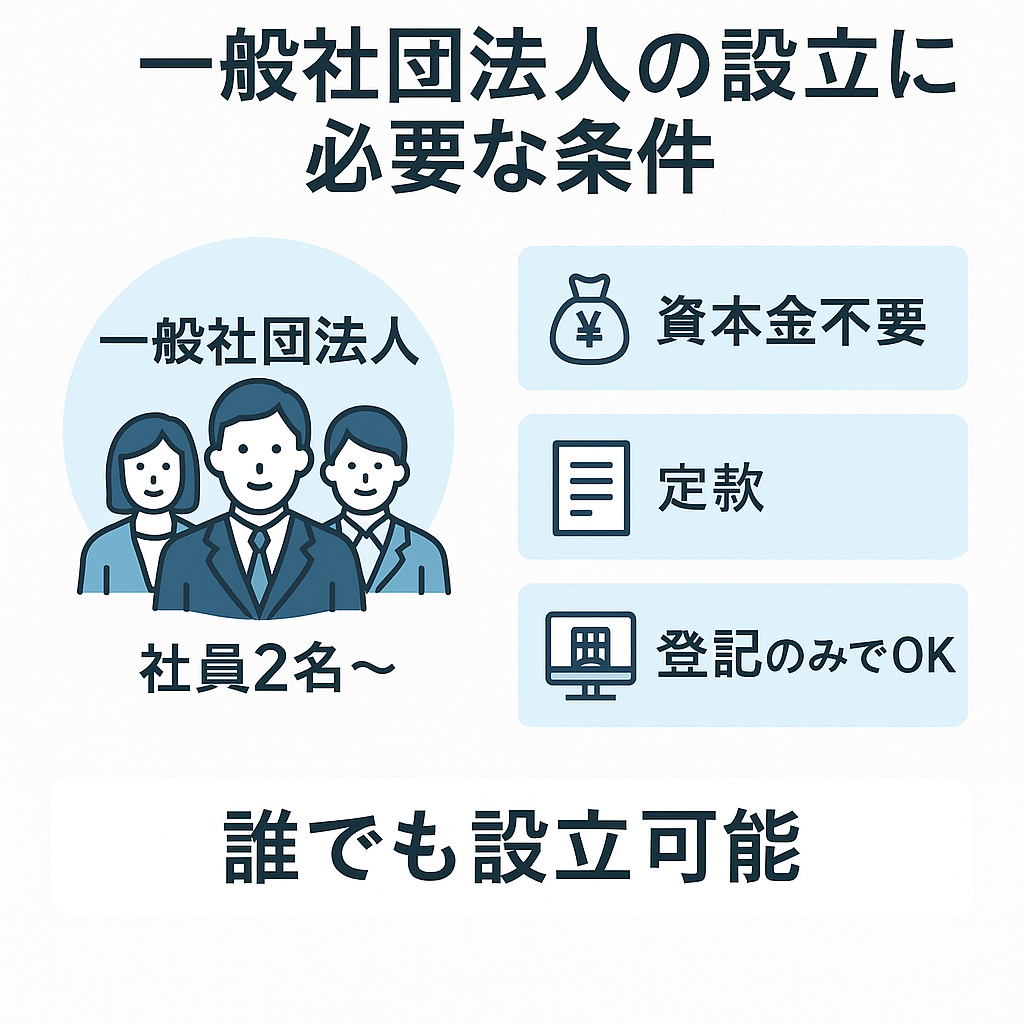

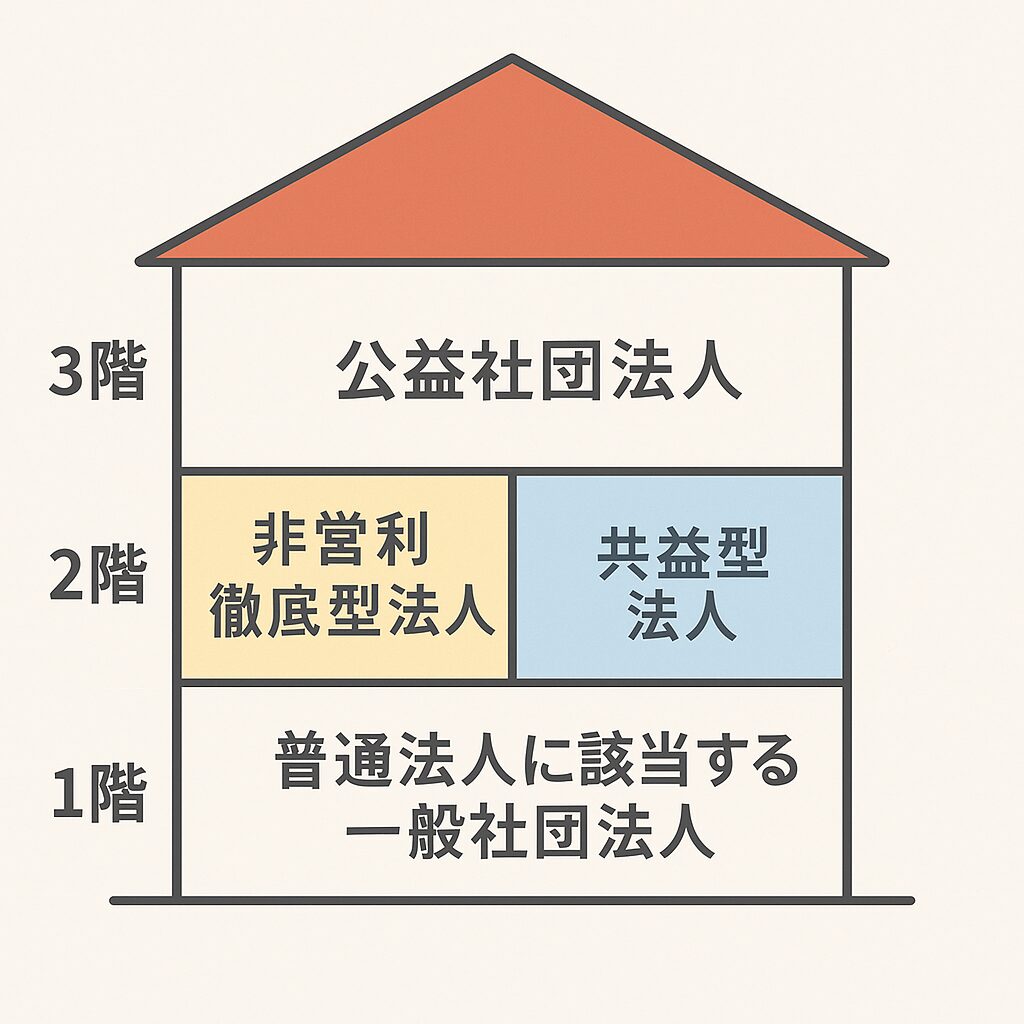

2008年の公益法人制度改革で、登記のみで設立できる「一般社団・一般財団」と、公益認定を受ける「公益社団・公益財団」に区分され、設立(法人格の付与)と公益性の判断が分離されました。koeki-info.go.jp

ノーベル財団に学ぶ“財団”という発想

例えばノーベル財団。遺産(財産)を原資に、定めた目的(ノーベル賞の運営)をぶらさず、理事が実務を担い、評議員会が理事を選解任・監督する――こうした「財産を目的に沿って永続的に用いる」考え方は、一般財団法人にも通じます。日本の一般財団法人も遺言で設立することが可能で、遺言執行者が必要な行為を行う枠組みが法律で定められています。

設立要件と最低限の機関設計(人数とお金)

一般財団法人の設立では、拠出財産の額が300万円以上であることが法定されており、これは定款の必須記載事項になります。

また、財団の性質上、評議員会・理事会・監事は必置で、最低人数は評議員3名・理事3名・監事1名が目安になります(設立時に選任して登記等の手続へ進みます)。

ワンポイント

「人(メンバー)」が核の社団と異なり、財団は「財産」が核。そのため“財産を管理・監督する目”として評議員会が必須で、理事(執行)と評議員(監督)を分けるのが基本設計です。koeki-info.go.jp

評議員会の独立性

評議員会は理事・監事を選任・解任し、運営の適正をチェックする役割です。その独立性を担保するため、「理事又は理事会が評議員を選任・解任する」旨の定款規定は無効とされており、評議員は理事・監事・使用人と兼任できないなどの独立性ルールもあります。ここを設計段階で曖昧にすると、のちの運営で行き詰まります。

解散リスクも財産の基準で決まる

財団は「一定規模の財産を保有して目的を実現する」器みたいなもの。そこで貸借対照表の純資産額が2期連続で300万円未満となった場合、当該翌事業年度の定時評議員会終結時に解散するという特有のルールがあります。計画外の取り崩しや評価損なんかが続くと、思わぬタイミングで解散事由に該当することも・・。この辺りは気を付けないと怖いですね。

税務の基本:非営利型法人の選択

一般社団・一般財団は、法人税法上の「非営利型法人」に該当するか否かで課税関係が変わります。非営利型法人に当たらない場合、拠出金や寄附金が益金に算入されるなど、設立直後から思わぬ税負担が生じることがあります。設立時点で非営利型法人の要件を満たす設計(剰余金不分配、残余財産の帰属制限、収益事業の範囲管理 など)を確認しましょう。

情報開示と決算公告の実務

一般社団・一般財団には計算書類等の備置き・閲覧、および貸借対照表(大規模法人では活動計算書相当も含む)の公告といった開示の仕組みがあります。公告方法は定款に「官報」「日刊新聞」「電子公告」等から選んで定め、決算期ごとに所定の書式で行います。開示は外部の信頼に直結する部分なので、設立時からワークフローに組み込んでおくのが安全です。

目的は“原則固定”、ただし設計の余地はある

財団は設立者の意思を実現する器であり、目的は原則として変更できないのが基本です。しかしながら、定款に「評議員会の決議で目的変更ができる」旨を置く設計も可能です。柔軟な運営も可能といえば可能です。

設立者の意思を実現する、という本来の目的からは外れることににもなりかねませんが。

設立前チェックリスト

- 拠出額の設計:法定最低は300万円ですが、事業規模・初期費用・運用利回りを踏まえ、解散事由(純資産300万円割れ)に近づかない水準を検討。設立時一括拠出と、設立後の寄附受入れの併用も選択肢です。

- 人選(最低7名):評議員3・理事3・監事1を基礎に、利害関係・兼職制限を確認。評議員選任の仕組み(評議員会/選定委員会など)を定款に明記し、理事会が評議員を選べない点に注意

- ガバナンス文言:評議員会の権限・理事会との関係、利益相反、役員報酬の考え方、監事監査の範囲などを定款・規程で整備。

- 税務の初期設計:非営利型法人の要件に合わせて定款・運営方針を整える(剰余金不分配、残余財産の帰属先、共益性の排除など)。

- 開示と公告の動線:公告方法を定款に定め、毎期の公告・備置きをルーティン化。電子公告サイトの維持管理や、官報手続の段取りも早めに。

まとめ――“財産を託す設計図”づくりが成功のカギ

一般財団法人は、財産を目的に沿って長期運用するための器です。拠出額・人選・ガバナンス・税務・開示――どれもが「志をぶらさず、長く続ける」ための大切な部品。最初の設計がうまくいけば、あとは定款どおり淡々と回すだけで、設立者の意思が時間を超えて実現されます。

「どれくらいの資産規模で始めるべき?」「評議員は誰に頼む?」「非営利型の要件は?」といった設計段階のご相談が、実務では一番価値を生みます。目的や将来像に合わせた“設計図”づくりから、丁寧に進めていきましょう。

めい税理士事務所では、一般社団法人やNPO法人など、非営利法人ならではの会計・税務の悩みに、専門的にお応えします。またマネーフォワードを中心に、クラウド会計の導入から日々の運用まで丁寧にサポートいたします。